Die schöne neue Welt von KI und IT: Herausforderungen und Möglichkeiten Part 1/3

Die schöne neue Welt von KI und IT:

Herausforderungen und Möglichkeiten„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“

(Heraklit von Ephesus, 535-475 v. Chr.)

Willkommen in der Zukunft

Wir schreiben das Jahr 2033. Vor zehn Jahren startete der Hype um LLMs und ChatGPT und hatte inzwischen auch große Auswirkungen auf die Softwareentwicklung. Der Einfluss geschah nicht mit einem großen Knall, sondern lief eher schleichend in mehreren Phasen ab. Alles begann im Jahr 2024 mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Form von Coding Assistenten.

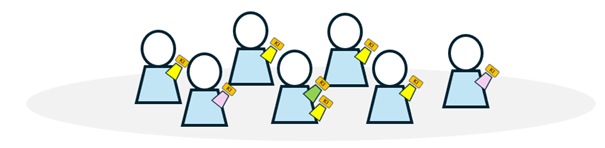

Phase 1 (2024): Einsatz von Coding Assistent

So fing es also an: Jeder Entwickler im Team konnte, wenn er es wollte, einen KI-Coding-Assistenten nutzen. Da die Entwickler sehr technologieaffin waren, nahmen sie das Angebot gerne an. Der Einsatz bewährte sich gut. Die Entwickler freundeten sich bald mit „ihrem“ neuen Assistenten an und diese wurden durch das ständige Lernen immer besser. Rückblickend lief dies ähnlich zur Einführung der Navigationscomputer im Straßenverkehr in den 2000er Jahren und der Einführung der Smartphones in den 2010er Jahren. Die Entwicklung wurde durch die KI-Unterstützung deutlich beschleunigt und das Management freute sich. Doch gab es schnell den Wunsch, weitere Bereiche in der Entwicklung mit spezialisierten KI-Assistenten unterstützen zu lassen. Daher ging man in der IT nach zwei Jahren in Phase 2 über.

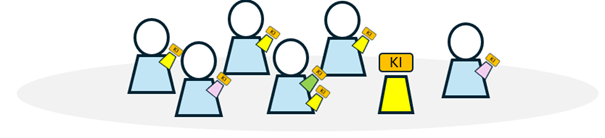

Phase 2 (2026): Einsatz von spezialisierten Assistenten für UX, DevOps, Softwaretest und Softwarearchitektur

Die Entwicklungsteams waren auf den Geschmack gekommen und nutzten auch fleißig weitere spezialisierte KI-Assistenten. Dies waren oftmals Assistenten für Querschnittsthemen, wie z. B. für den Entwurf grafischer Benutzeroberflächen (UX), DevOps, IT-Security, Softwaretest und Softwarearchitektur. Durch den direkten Einsatz der KI-Assistenten fielen viele Wartezeiten für die Entwickler weg, da die Querschnittsthemen jetzt direkt durch das Team selbst erledigt werden konnten. Diese Tools übernahmen dann auch praktischerweise gleich die Dokumentation. Durch den großen Erfolg der ersten beiden Phasen wurde das Management mutig und wollte die Produktivität der Teams weiter steigern, indem man der Künstlichen Intelligenz mehr Verantwortung für den Projekterfolg geben wollte. An Phase 2 schloss sich schließlich Phase 3 mit KI-Teammitgliedern an.

Phase 3 (2027): KI-Assistenten werden zu vollständigen Mitgliedern im Entwicklungsteam (20 % KI)

KI-Assistenten wurden nun zu vollständigen Mitgliedern (KI-Entwicklern) im Entwicklungsteam. Neben menschlichen Entwicklern mit KI-Assistenz gab es nun also einzelne KI-Entwickler. Diese bekamen zunächst einmal die lästigen Arbeiten zugewiesen, auf die die menschlichen Kollegen nur wenig Lust hatten. Nach und nach erkannten die Teams aber, dass Tandems aus menschlichen und KI-Entwicklern besonders produktiv bei der Lösung der kniffligen Herausforderungen sein können. Und so wurde die Zusammenarbeit zwischen menschlichen und KI-Kollegen weiter gefördert. In dieser Phase traten aber auch neue Herausforderungen zutage, insbesondere, wenn es darum ging, wer das Sagen haben sollte: Mensch oder Künstliche Intelligenz? Und auch zwischen den KI-Assistenzsystemen selbst kam es zu Zielkonflikten, die in Phase 3 aber noch durch die Menschen im Team aufgelöst wurden. Doch es war klar, dass auch das Agile Manifest, das ja ursprünglich für menschliche Teams erstellt wurde, angepasst werden musste. Das Ergebnis der Transformation war das AI-Agile Manifest, auf das wir weiter unten eingehen.

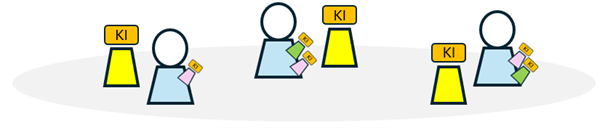

Phase 4 (2028): KI-/ Entwickler-Tandems bilden das ganze Entwicklerteam

Nachdem sich die KI-Kollegen in der Lösung kniffliger Probleme und der Umsetzung von unbeliebten Aufgaben bewährt hatten, war im Jahr 2028 das Vertrauen in die Entwickler-KI so gewachsen, dass man die Struktur der Entwicklungsteams grundsätzlich änderte: nun wurden Tandems aus humanoiden und KI-Entwicklern gebildet, sodass der KI-Anteil der Teams auf 50 % anwuchs. In dieser Phase kam es zu einer starken Erhöhung der Leistung der Teams, da die KI-Entwickler ja rund um die Uhr arbeiten konnten, wodurch die 14-Tagessprints auf 5-Tagessprints verkürzt werden konnten. Reviews und Tests sind weitgehend nicht mehr notwendig. Die menschlichen Entwickler hatten dabei vor allem die Aufgabe, zu koordinieren, die Ergebnisse zu überwachen und Zielkonflikte aufzulösen. Doch die KI-Kollegen lernten fleißig mit und das Management und die Auftraggeber waren begeistert von der hohen Produktivität und so kam es folgerichtig zur Phase 5, der vollständigen Übernahme aller Entwicklungsaktivitäten durch KI-Kollegen.

Phase 5 (2030): KI ersetzt das gesamte Entwicklerteam vollständig (100 % KI)

Im Jahr 2030 wurde Phase 5 aktiviert. Dadurch kam es zur vollständigen Übernahme aller Entwicklungsaktivitäten durch KI-Entwickler. Dazu gehörten sowohl die Entwicklung, das Testen, der Entwurf grafischer Benutzeroberflächen, DevOps-Tätigkeiten, First- und Second-Level-Support, IT-Sicherheit und die Entwicklung und Pflege der Softwarearchitektur. Durch das Ersetzen der menschlichen Kollegen war es möglich, den Output weiter zu steigern, sodass Sprints jetzt nicht mehr eine bis drei Wochen, sondern nur noch einen Tag dauerten. Und es war sogar noch eine weitere Evolutionsstufe zum Greifen nahe: das direkte Erstellen von Maschinencodes durch KI-Entwickler.

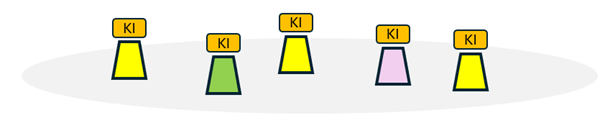

Phase 6 (2033): KI generiert direkt Maschinencode

Durch den Wegfall der menschlichen Komponente in den Entwicklerteams war es nun nicht mehr notwendig, all die vielen Zwischenschritte von der Planung bis zur Realisierung und Produktivsetzung zu unternehmen, die die menschlichen Kollegen brauchten, um das Problem und die Software verstehen zu können. In Phase 6 wurde der direkte Weg von der Kundenanforderung zur Umsetzung in Maschinencode realisiert. Ein Quantensprung in der Softwareentwicklung.

Heute ist die gesamte Softwareentwicklung maximal automatisiert und wurde um den Faktor 10-100 beschleunigt. Heute sprechen wir von One-Day-Sprints. Die Stakeholder sprechen heute direkt mit spezialisierten Chatbots und diskutieren mit ihnen neue Anforderungen und deren Umsetzung noch am gleichen Tag. Damit erfüllt sich endlich der langehegte Wunsch der Auftraggeber, ihre Wünsche und Anforderungen, ohne die störende IT umzusetzen.

Möglich wurde diese Entwicklung durch den konsequenten Ausbau der Künstlichen Intelligenz, das bereitwillige Lernen der KI-Assistenzsysteme und die Anpassung des Agilen Manifests an die „neue Zeit“: durch das AI-Agile Manifest.

Das AI-Agile Manifest – Künstliche Intelligenz

- Sie müssen wissen, was Sie mit KI erreichen wollen. Es besteht eine Abwägung zwischen Machbarkeit und geschäftlichen Auswirkungen.

- Die Organisation muss sich für das KI-Projekt engagieren.

- Der Leiter des KI-Teams muss ein effektiver Manager und eine Führungspersönlichkeit sein, die eine klare Vision von KI hat.

- Design Thinking und Agile sind wertvolle Werkzeuge. Konzentrieren Sie sich auf die To-Do-Liste, um den Umfang, die Kosten und den Zeitplan des KI-Projekts zu kontrollieren.

- Sie müssen alle Faktoren kennen, die das KI-Projekt beeinflussen können.

- Das KI-Projekt muss alle Prozessressourcen der Organisation nutzen und mit ihnen in Einklang stehen.

- Ein KI-Projekt braucht hervorragende Mitarbeiter, Modelle und Daten.

- Bei der KI-Qualität geht es nicht nur um die Qualität von Modellen und Software, sondern auch um Menschen und Daten.

- Das KI-Risikomanagement erfordert eine ständige Risikobewertung, eine Risikostrategie und Human-in-the-Loop.

- Sie müssen alle Beteiligten einbeziehen und einen klaren Kommunikationsplan haben, insbesondere wenn etwas schiefläuft.

- Sie müssen die durch KI verursachten ethischen Bedenken erkennen, verstehen und gezielt angehen.

- Agiles Vorgehen für KI erfordert einen spezifischen Ansatz mit längeren Zyklen und mehr Exploration.

Fazit

Ich hoffe, Ihnen hat dieser Ausblick auf die nächsten 10 Jahre Softwareentwicklung unter Berücksichtigung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) ohne Scheuklappen und Denkverbote gezeigt, dass wir heute tatsächlich an der Schwelle zu einer anderen Zukunft stehen. Einer Zukunft, die so ganz anders ist, als wir es uns bisher vielleicht vorgestellt haben – aber einer Zukunft, der wir nicht willenlos ausgeliefert sind, sondern auf die wir jetzt noch aktiv Einfluss nehmen können. Im nächsten Blogartikel geht es um das Thema Einsatz von KI in der Softwarearchitekturarbeit. Schauen Sie doch einmal rein!

Quellen

- https://hups.com/blog/are-developers-needed-in-the-age-of-ai

- https://hups.com/blog/agile-in-the-age-of-ai

- The AI Project Handbook: How to manage a successful artificial intelligence project (The Artificial Intelligence Handbook Series) von Minh Trinh PhD (Author)

- https://www.wbscodingschool.com/blog/is-web-development-dead-in-the-age-of-ai/